先月、端午の節句コレクションを見に大阪の個人宅へ。虎の帯を締めて来るようにとのお達しが下り、虎の人形(with 竹)とともに撮影いたしました。オーナーご本人のシャツにも虎がいっぱい。いずれも 若冲の虎です。

先月、端午の節句コレクションを見に大阪の個人宅へ。虎の帯を締めて来るようにとのお達しが下り、虎の人形(with 竹)とともに撮影いたしました。オーナーご本人のシャツにも虎がいっぱい。いずれも 若冲の虎です。5月25日も東京大空襲

錦天満宮 春の大祭

蜷川有紀さん個展、日曜日まで

進化し続ける男

宗像大社、初参拝

福岡の続きは、またまた多忙。未踏の地へと向かった。

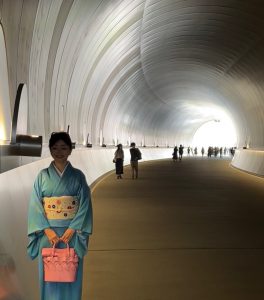

博多で目覚めた朝は、宗像大社へ向かう準備。和服で行くか迷ったあげく、伊勢神宮御垣内参拝服を選んだ。沖ノ島へや女性が渡れる道理がないので、ほぼ諦めモードだったのだが、宮司さんへ東京の友人が繋いでくれ、足を運ぶ好機を得た。

博多からJRで東郷へ。そこからタクシー。京都から出雲大神宮に行く感覚である。

詳細はのちほど追記という形で、ここに書くことにする。

唐津焼きもん祭

昨日もまた、忙しい一日。新大阪発、朝7時過ぎの新幹線で、唐津へ。博多のホテルに荷物を預けて、高速バス。茶友で福岡・京都の二重生活をされているマダムAと。

平成最後、令和最初を唐津で過ごし、それ以来。焼きもん祭を少し見て、矢野くんのお茶碗を買う。マダムAのお見立て、わーい。夏に向けて平茶碗として使える。

大島邸でのお茶席では、親子で比翼のお点前。マダムAが見事にお正客を務められ、亭主の和尚がマダムを「岩下志麻さんです」と紹介すると「三木のり平です」とお答えになる。実際、どっちにも似ているのだが、マスクをしているから後者の相似具合が、ご連客にはまったく通じなかった模様。

夜は再びバスで博多に戻り、ご亭主からご紹介いただいたお店へ。おかげで、色々なお料理が、李朝や古唐津などの器に盛られて、口福眼福の夜を過ごしたのであります。

宿泊先は「変なホテル」。恐竜がレセプショニストというので若い人の間では話題らしい。本当は東急ステイにを推薦されていたのだが、日常が戻ってきたら、ホテル代が上がってしまい(安い部屋がすぐに売れただけかも)、予算に見合う若者モードのホテルに泊まる流れになりました。

博多は取材かトランジットでしか来ていなかった街。でも、なんだかワクワクさせるものがある。川面に映るネオンがうつくしい。大阪とは違う魅力がある。若者の姿が目につくのはなぜかな。またまた観察しにやってきたい。

お着物、東京からずっと同じ、藤づくし。3年前と同じでいいのか、と思いつつも、段取り検索と長距離移動で心身ともにヘロヘロだった私。

春日大社、若宮特別公開と藤

奈良春日若宮ご本殿内院の特別公開が24日までと聞いて、急いだ。20年に一度の春日若宮式年造替を記念して、と言われると行かねばと思ってしまう。今年は境内の藤の花が既に咲いているよう。春日大社の神紋は藤。春日大社は藤原氏の氏神さまでもある。

奈良春日若宮ご本殿内院の特別公開が24日までと聞いて、急いだ。20年に一度の春日若宮式年造替を記念して、と言われると行かねばと思ってしまう。今年は境内の藤の花が既に咲いているよう。春日大社の神紋は藤。春日大社は藤原氏の氏神さまでもある。

若宮といえば12月のおん祭。漆黒の闇を神さまが降りられて御旅所に向かう。そこで24時間芸能を奉納するのだが、極寒の中、長いダウンを着ようかロングの毛皮を着ようが足先まで冷たくなるので、命がけで鑑賞することになるのだ。

おん祭を最初に拝見したのは四半世紀前。講座の受講生たちと染司の吉岡先生につれてきて頂いた。数年前、京都から出向いただが、観覧席が設けられていて驚いた。大衆的になったのが嬉しいような悲しいような。

その若宮は造替中で神さま不在。よって、社殿境内までアクセスできる。その特別公開が行われていたのだ。

折しも砂ずりの藤がうつくしい季節。今年は花が咲くのが早かった。本殿境内とその周辺。上を見上げれば、山藤もうつくしい。それを期待して藤づくしの装いで訪れた私であった。女性の神職さんや参拝のお姉さま方が関心を示してくれた。神職さんいわく「なかなか和服で参拝する人は少ないのです」と。京都の違い。なるほど。

折しも砂ずりの藤がうつくしい季節。今年は花が咲くのが早かった。本殿境内とその周辺。上を見上げれば、山藤もうつくしい。それを期待して藤づくしの装いで訪れた私であった。女性の神職さんや参拝のお姉さま方が関心を示してくれた。神職さんいわく「なかなか和服で参拝する人は少ないのです」と。京都の違い。なるほど。

一人で出向いたので、写真撮影は行きずりのにお願いせねばならぬ。観光客のおじさまにもお願いしたのだが、実は、摂社の周囲で草むしりをしていた若者と、一眼レフを持っていた若い女性が、とても上手に撮ってくれた。白藤と鳥居を背景に入れての構図をお願いした私である(最初の写真)。

藤の小紋には、紫だけでなく白い藤も描かれている。一度、白藤とともに撮影したいと考えた私の念願がかなった。