カテゴリー: 秋尾沙戸子のきもの適齢期

「きものを着たい」と思った時が適齢期。形見が舞い込んだ時、海外暮らしを終えた時、日本人の心を確かめたくなった時――。ワシントンDCでの中年留学を機に始めて18年。祖母・母・娘と三代続く着道楽の血が騒ぎ、粋に着こなしたいと奮闘中。失敗例も含め、適齢期を迎えた方々のヒントになれば幸いです。

京都での10年を歳時記にまとめた『『京都で、きもの修行:55歳から女ひとり住んでみて』が世界文化社より出版。日々の着こなしの写真は、インスタグラムに掲載。

お誕生日メッセージありがとうございました

8月10日、無事に誕生日を迎えることができました。メッセージをくださった皆さま、ありがとうございます。ゆっくりお返事致します。もう少しお待ちくださいませ。

8月10日、無事に誕生日を迎えることができました。メッセージをくださった皆さま、ありがとうございます。ゆっくりお返事致します。もう少しお待ちくださいませ。

体温が37度を超えて焦った誕生日直前。集中力なく、SNSに反応する気力なく、かなり心配したのですが、すぐに熱は引いたので、熱中症の可能性も鑑み、まずは引き篭もり。

近所のかかりつけ医院では、インフルのときにバイ菌のように扱われた屈辱的経験があり(高齢の担当医不在で女医さんが対応)、悪化したときは、どこに駆け込もうかと悩んでおりました。しかしながら、誕生日には熱が下がって一安心。家でおとなしくしています。

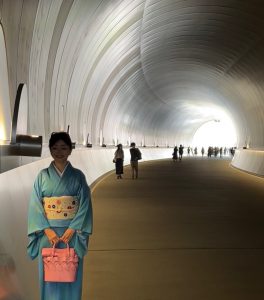

さて、毎年、誕生日当日に撮影した等身大のポートレートを掲載してきましたが、病み上がりの顔がいまひとつ。おまけに自撮りが下手な私。そこで、先月開催された祇園祭後祭の写真をアップします(撮影は、北観音山で遭遇した浮羽ひろみさん)。

【祇園祭】 長刀鉾吉符入 稚児舞披露

【祇園祭】お千度の儀

6月3日は旧暦・端午の節句も虎・寅・トラ

錦天満宮 春の大祭

春日大社、若宮特別公開と藤

奈良春日若宮ご本殿内院の特別公開が24日までと聞いて、急いだ。20年に一度の春日若宮式年造替を記念して、と言われると行かねばと思ってしまう。今年は境内の藤の花が既に咲いているよう。春日大社の神紋は藤。春日大社は藤原氏の氏神さまでもある。

奈良春日若宮ご本殿内院の特別公開が24日までと聞いて、急いだ。20年に一度の春日若宮式年造替を記念して、と言われると行かねばと思ってしまう。今年は境内の藤の花が既に咲いているよう。春日大社の神紋は藤。春日大社は藤原氏の氏神さまでもある。

若宮といえば12月のおん祭。漆黒の闇を神さまが降りられて御旅所に向かう。そこで24時間芸能を奉納するのだが、極寒の中、長いダウンを着ようかロングの毛皮を着ようが足先まで冷たくなるので、命がけで鑑賞することになるのだ。

おん祭を最初に拝見したのは四半世紀前。講座の受講生たちと染司の吉岡先生につれてきて頂いた。数年前、京都から出向いただが、観覧席が設けられていて驚いた。大衆的になったのが嬉しいような悲しいような。

その若宮は造替中で神さま不在。よって、社殿境内までアクセスできる。その特別公開が行われていたのだ。

折しも砂ずりの藤がうつくしい季節。今年は花が咲くのが早かった。本殿境内とその周辺。上を見上げれば、山藤もうつくしい。それを期待して藤づくしの装いで訪れた私であった。女性の神職さんや参拝のお姉さま方が関心を示してくれた。神職さんいわく「なかなか和服で参拝する人は少ないのです」と。京都の違い。なるほど。

折しも砂ずりの藤がうつくしい季節。今年は花が咲くのが早かった。本殿境内とその周辺。上を見上げれば、山藤もうつくしい。それを期待して藤づくしの装いで訪れた私であった。女性の神職さんや参拝のお姉さま方が関心を示してくれた。神職さんいわく「なかなか和服で参拝する人は少ないのです」と。京都の違い。なるほど。

一人で出向いたので、写真撮影は行きずりのにお願いせねばならぬ。観光客のおじさまにもお願いしたのだが、実は、摂社の周囲で草むしりをしていた若者と、一眼レフを持っていた若い女性が、とても上手に撮ってくれた。白藤と鳥居を背景に入れての構図をお願いした私である(最初の写真)。

藤の小紋には、紫だけでなく白い藤も描かれている。一度、白藤とともに撮影したいと考えた私の念願がかなった。

桜咲くミホ・ミュージアムへ

令和初の都をどりへ

御殿飾りリサーチャー、ひいなの帯で仁風庵へ

岐阜のおばさまの御殿飾り。名古屋で購入したのだという。なるほど、名古屋生まれの母の御殿飾りに似ている。

母の御殿飾り由来の旅を東京時代から続けてきたが、昭和天皇の御大典を受けて流行したスタイルだったというのが私の中での現時点での結論だ。しかも、静岡から西、京阪神での流行だったという。この雛飾りが名古屋での購入、昭和一桁と聞けば、母のほぼ同じ時期。まさにドンピシャ!

今回は雑誌サライのために雛飾り公開イベントを開催し、片付ける前に見せていただいたというわけだ。ご一緒頂いたのは、節句コーディネーターのイベール氏。入ってくるなり、あれやこれや並び方などの手直しが始まった。実はここへ来る前に、彼には神明舎に立ち寄っていただき、我家の御殿飾りも整えていただいていた。

あれほど探し歩いた御殿飾り。京都でも、最近になって公開するところが増えている。出すのが大変だから、半端ないエイヤ!の気合いが求められるからなのだが、そうこうするうちに、自分が御殿飾りリサーチャーと化していることに気付いた。4月3日までの日々、まだまだ雛飾り見学が続いていく。

帯はこの季節の定番、ひいなの帯。着物は♫の描かれている紬。孔雀色。この時はまだiPhone7+。でも、よく撮れている。