毘沙門堂  山科の毘沙門堂へ。寅年ゆえ、特別御開帳。もちろん、虎の帯を締めていきました。毘沙門天さまのお遣いですから。

山科の毘沙門堂へ。寅年ゆえ、特別御開帳。もちろん、虎の帯を締めていきました。毘沙門天さまのお遣いですから。

カテゴリー: 秋尾沙戸子のきもの適齢期

「きものを着たい」と思った時が適齢期。形見が舞い込んだ時、海外暮らしを終えた時、日本人の心を確かめたくなった時――。ワシントンDCでの中年留学を機に始めて18年。祖母・母・娘と三代続く着道楽の血が騒ぎ、粋に着こなしたいと奮闘中。失敗例も含め、適齢期を迎えた方々のヒントになれば幸いです。

京都での10年を歳時記にまとめた『『京都で、きもの修行:55歳から女ひとり住んでみて』が世界文化社より出版。日々の着こなしの写真は、インスタグラムに掲載。

「笹岡隆甫さんを囲む会」そして「未生流笹岡 京都支部展」

未生流笹岡、家元を囲む会@ウェスティン都ホテル京都に出席。茶友が集中するテーブルで、和気あいあいと楽しく過ごさせていただきました。最初の写真は家元と、次の写真のスーツの男性は、粟田焼の安田浩人さん。

未生流笹岡、家元を囲む会@ウェスティン都ホテル京都に出席。茶友が集中するテーブルで、和気あいあいと楽しく過ごさせていただきました。最初の写真は家元と、次の写真のスーツの男性は、粟田焼の安田浩人さん。

その後、南禅寺天授庵に移動して、京都支部展を拝見。家元の作品は本堂正面に。写真としては少し暗かったのですが、明るさをにいじると良さが伝わらないかもと、そのまま掲載します。3ショットのスーツの男性は、元・二条城城主。いまは京都市交通局を統括。天授庵のお庭は一部、紅葉が始まっていました。こんなに暑いのに、季節は確実に進んでいます。

コロナで一時中断されていたこの催しは3年ぶりでしょうか。10月初旬が例年暑いので袷を着るか単衣にするか、華道家の宴には派手すぎず、さりとて地味にならないよう、毎年、着物と帯の選択に迷います。

今年は山々を描いた緑の着物で、帯は花の帯を締めていきました。実は最初にお招き頂いたときにも、この帯を締めています。着物は別もので。秋を先取るには緑が明るすぎるかとも思いましたが、天授庵の庭が未だ青々と元気だったので、許容範囲だったと思います。花展に、花の帯がタブーなのかどうか、いまだに答をみつけられずにおります。

帝王紫の帯で、招福楼デビュー

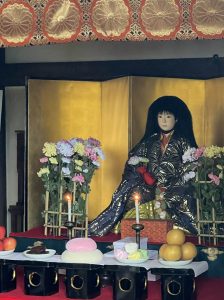

いつか行ってみたいと思っていた招福楼本店。旧暦の菊の節句にあたる10月は、菊がテーマで、お料理も菊づくし。壁には、雲上流の菊。女将さんの帯も菊。後ろ姿を写真に収めました。

いつか行ってみたいと思っていた招福楼本店。旧暦の菊の節句にあたる10月は、菊がテーマで、お料理も菊づくし。壁には、雲上流の菊。女将さんの帯も菊。後ろ姿を写真に収めました。

この会の趣旨が、染司吉岡幸雄さんを偲ぶ会ゆえ、私の装いは、貝紫でまとめました。帯は、吉岡先生のお父様の作品。帝王紫の研究者でもいらしたので。

「秋尾さんなら価値がわかるわよね、吉岡先生のお父様の帯よ」

そう言って、私にこの帯を勧めたのは、東京銀座にあった「かわの屋」さん。もちろん、ありがたい帯であることはわかるのですが、これに合う着物がない。そうしたら、またまた差し出されたのが、紬の着物。青山みとも製で、メキシコの貝紫で染められています。乗せてみたらバッチリなので、合わせてお買い上げ、いや、散財したのであります。既製の着物ですから、大きいのです。単衣でしたので、八掛だけつけて、人形仕立てにしています。それも、ただの八掛ではありません、三本の矢です。

蹴鞠の茶会

菊の帯で重陽の節句、そして、ずいき祭り

10月1日、#旧暦重陽の節句 にちなんだ催しで、#ブライトンホテル にて #東儀秀樹 さんの演奏と #東儀家の五節句 についてお話を拝聴。代々東儀家に伝わる五節句のお祝い、ちゃんと続けておられるのに感動。

10月1日、#旧暦重陽の節句 にちなんだ催しで、#ブライトンホテル にて #東儀秀樹 さんの演奏と #東儀家の五節句 についてお話を拝聴。代々東儀家に伝わる五節句のお祝い、ちゃんと続けておられるのに感動。

終了後、「#ずいき祭」の御旅所へ。北野天満宮の、豊穣に感謝する祭。大小2基の神輿の屋根は #ずいき(里芋の茎)。その前に立っております。

御旅所での神事を遠巻きに見て、装束を着て練り歩いた友人と、#北野天満宮 へ戻った。 彼の着替えの間、本殿の #道真公 はもちろん、境内で祀られている、#お稲荷さん、#猿田彦さん、#宗像三女神 を巡った。#朔日詣 を一度にさせていただいた感じ。お朔日は、感謝を捧げる日。参拝はマストなのです。

彼の着替えの間、本殿の #道真公 はもちろん、境内で祀られている、#お稲荷さん、#猿田彦さん、#宗像三女神 を巡った。#朔日詣 を一度にさせていただいた感じ。お朔日は、感謝を捧げる日。参拝はマストなのです。

30度という暑さ。10月でも着物は単衣。帯は、お太鼓が #菊文 で 前が #紅葉文 という #刺繍帯。#重陽の節句 は #菊の節句でもある。#マスクも菊文。あ、バッグは #雅楽文の刺繍。東儀さんにお伝えするの忘れた。残念。

浴衣地の洋服

毎年、#祇園祭 には、浴衣を着て脚立もって走り回っている私。

毎年、#祇園祭 には、浴衣を着て脚立もって走り回っている私。

「祭なんだから当然取材も和服だよね」の一言に支配されて洋服が着られず、しかし、浴衣に脚立はどうかしら、と思いながら齢を重ねて、さすがに無理を感じるこのごろです。

で、最近思いついたのが、浴衣の生地でパンツスーツを作ること。パタン勉強中の学生さんとかにお願いできないか、と考えていたら、出会ってしまったのです、浴衣風味の洋服に。

#ケイタマルヤマ、その人は、なんと私の考えを形にしていたのであります。が、気づいたのは、ケイタさんが京都でポップアップストアを2日だけ開いた晩夏。よって、トップスはソールドアウト、スーツとしては成立せず。パンツのみ購入。

さて、これが浴衣代わりになるかどうか、#弘道館での講座 に着ていきました。トップスが紺一色はキツイかなあ、似た配色の麻の布でトップス作る必要があるかも。団扇文なので、盛夏限定ですね。少なくとも京都では。

重陽の節句

重陽の節句 2022 上賀茂神社と法輪寺

変わり三つ巴紋 片身替 @祇園祭宵山

またまた先月の写真で恐縮ですが、

#山鉾連合会 元理事長・#吉田孝次郎 先生と、#祇園祭 の #後祭宵山、#北観音山の駒形提灯 を眺めつつ。祭友の菊約さんが撮影してくれました。

#変わり三つ巴文、#片身替わり。

こちらもコーデが難しい浴衣。苦しみました。

誉田屋さんスタッフ総勢で、アキオ向き、と強く勧められたものの、浴衣としては??。たしかに、この色使い、洋服なら私に似合う色で、緑の箔も面白い。が、帯がイメージできず、かつ祇園祭の山鉾との相性がいいとは思えず。ひとつ間違えば、東南アジアの市場着のようにもなりかねず。

でも、三つ巴文は八坂神社の神紋で祇園祭にふさわしく、片身替わりが新鮮だったので、挑戦してみましたが。うーむ。

で、帯が気になりますよね、、、。

芭蕉文の浴衣の金魚の帯で曳き初め

浴衣姿の男子が写り込むのは貴重な瞬間。

観光客のオジサンがフレームインすると興ざめなんです。短パンや登山のような服装が多いので、祇園祭の雰囲気が台無しになります。皆さん、もっとオシャレして来てね。